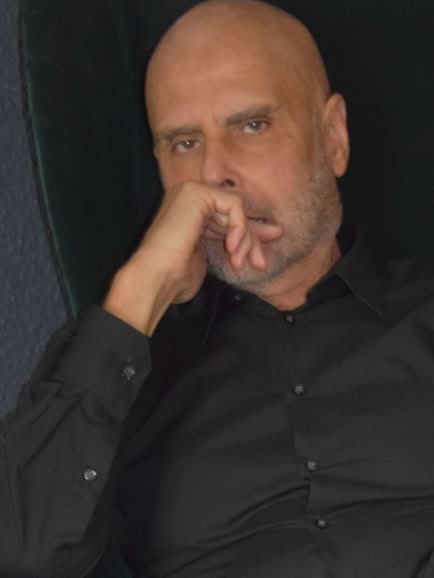

Prof. Dr. phil. Antonio Alexandre Bispo

ANAIS

Prof. Dr. phil. Antonio Alexandre Bispo

ANAIS

Prof. Dr. phil. habil. Antonio Alexandre Bispo

neue diffusion

ein dokumentationsprojekt

ANAIS

flávio motta

1923-2016

neue diffusion

ein dokumentationsprojekt

rückblicke

lehrveranstaltungen in brasilien

1970 - 1974

fakultät für musik und kunsterziehung des musikinstituts são paulo

fachbereiche ästhetik, ethnomusikologie und

fundamente der expression und kommunikation

vorausgehende studien und initiativen

zentrum für forschungen in musikologie

gesellschaft neue diffusion ND 1968

fakultät für architektur der universität são paulo FAU/USP

fachbereiche kunstgeschichte und ästhetik, visuelle kommunikation, design

Wie lässt sich Ästhetik in einem Land wie Brasilien in adäquater Weise studieren und lehren? Ist es überhaupt mit ethischen Werten oder gar mit Anstandsprinzipien vereinbar, von einer im allgemeinen als "Wissenschaft des Schönen" apostrophierten philosophischen Disziplin zu sprechen angesichts der sozialen Probleme, Widersprüche und Naturzerstörungen in all ihren Hässlichkeiten?

Ist es nicht geradezu zynisch und verwerflich dabei überhaupt an Ästhetik zu denken? Ist der Begriff durch seine umgangssprachlichen Verwendungen im Alltag und als Bezeichnung für kosmetische Schönheitsinstitute nicht unbrauchbar geworden? Beschränkt sich Ästhetik auf die Kunstgeschichte und Kunstreflexion, auf die Betrachtung von Stilen und Formen?

Diese und andere Fragen wurden bei den Überlegungen zur Erneuerung von Perspektiven und Verfahrensweisen in verschiedenen Sphären des Wissens in den 1960er Jahren gestellt. Die Ästhetik blickte auf eine Geschichte in Instituten und Universitäten verschiedener Regionen des Landes sowie auf Publikationen zurück, die unterschiedliche Ansätze erkennen ließen und insgesamt ein komplexes, verwirrendes Bild voller Inkohärenzen zeigten.

Sie wurde an geisteswissenschaftlichen Fakultäten als Teil der Philosophie gelehrt und ihre Geschichte und Denkströmungen ausgehend von europäischen Publikationen dargestellt und reflektiert. Als Kunstästhetik war sie ein Fach an Akademien für Schöne Künste sowie an Fakultäten für Architektur und als Musikästhetik wurde sie an einigen Konservatorien unterrichtet. Diese folgten dem Modell der Musikhochschule Rio de Janeiros, der früheren Nationalmusikschule Brasiliens, wo ihr ein Lehrstuhl gewidmet war.

Bei den Anliegen zur als nötig erachtete Neuorientierung der Musikstudien, insbesonders der Musikgeschichte in São Paulo um 1965/66 wurde erkannt, dass eine reflektierte Auseinandersetzung mit ästhetischen Auffassungen notwendig war. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts Brasiliens war markiert von einem Manifest ästhetischer Natur von Graça Aranha (1868-1931) zur Woche der Modernen Kunst 1922, das die Entwicklung des Denkens, Wertens und Deutens über Jahrzehnte maßgeblich mit bestimmte.

Dieser Text konnte jedoch nur im Gesamtrahmen des ästhetischen Denkens in aller seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit analysiert werden und seine Überprüfung zu einer Neuorientierung verlangte ebenfalls eine breite Perspektive. Es war nicht ausreichend, sich mit seiner Wirkung in den folgenden Jahrzehnten und in der Geschichte des Modernismus und Nationalismus in Brasilien zu befassen.

Die Publikationen, die von der Orientierung des Faches Ästhetik an der Musikhochschule Rio de Janeiros zeugten, waren enttäuschend in ihrer mangelnden Systematik, in ihrer konfusen Gedankenführung. Grundlagentexte von Baptista Siqueira (1906-1992) waren unbrauchbar, Rio de Janeiro konnte nicht mehr als zukunftsweisendes Modell angesehen werden. Auch diesbezüglich hatte es seine Hauptstadtfunktion verloren.

Das Anliegen, grenzüberschreitend zu verfahren, Trennungen zwischen Sphären der Hoch-, Volks- und Popularkultur sowie Kategorisierungen von Gegenständen der Betrachtung in den Fachbereichen zu überwinden, führte zu einer Orientierung des Denkes auf Prozesse.

Die daraus entstandene Organisation zur Förderung dieses Ansatzes, in deren Rahmen das Forschungszentrum für Musikforschung gegründet wurde, setzte sich in Gesprächsrunden, Vorträgen und Happenings mit den neuen Tendenzen des internationalen ästhetischen und kunsttheoretischen Denkens auseinander. Die Überlegungen wurden auch bei Musikaufführungen zeitgenössischer Musik sowie bei Ausstellungen in Kunstmuseen, wie derjenigen für Tarsila do Amaral (1886-1973) im Museu de Arte Contemporânea 1968, angestellt.

Keinesfalls durfte sich jedoch wieder die Auseinandersetzung mit der Ästhetik auf die Kunstästhetik, auf die Betrachtung von ästhetischen Ansichten und Strömungen in der Kunst beschränken. Die Fokussierung auf grenzüberschreitende Prozesse verlangte nach neuen Perspektiven.

Auch im Fachbereich Ästhetik an der Fakultät für Architektur unter Flávio Motta (1923-2016) wurde eine Annäherung an die Ästhetik und Kunstgeschichte praktiziert, die nicht spezifisch von Bauwerken ausging, sondern die Aufmerksamkeit richtete sich auf die Wandlungen der Architektursprache unter Zuhilfenahme multimedialer Mittel. Dadurch wurden die Bauwerke in ihrer Einschreibung in einem dynamischen Gesamtgefüge betrachtet.

Die Annäherungsweise an die Ästhetik von Flávio Motta war nicht kopflastig, nicht verbalisierend, nicht präziosistisch in der sprachlichen Vermittlung wie bei vielen Kunsthistorikern in Europa, sondern zielte auf die Schärfung des Wahrnehmungsvermögens des Betrachters.

Das Bauwerk selbst war der Lehrende. In ihm wurde ein innewohnendes Lehrgefüge angenommen, dessen Prinzipien auf den Betrachter wirken, ihn emotional, psyschisch-geistig bewegen und ihn erheben zur Wahrnehmung höherer Sinninhalte und Werte.

Seine Annäherung war zutiefst musikalisch, denn die Musik ist es, die Affekte bewegt. Sie war zugleich kognitiv und schöpferisch; sie war gerichtet auf die Entwicklung und Schärfung der Wahrnehmung zukünftiger Architekten. Diese Verfahrensweise im Fachbereich Ästhetik im Rahmen der Architektur sollte auch bei der Ausbildung von Komponisten und Musiklehrern ab 1972 an der Fakultät für Musik und Kunsterziehung des Musikinstituts von São Paulo angewandt werden.

Beim Studium wurden Grenzen zwischen Theorie und Praxis durchlässig. Die Perzeption zukünftiger Musiklehrer für Schüler verschiedener Kulturkonditionierungen, vor allem aus Migrantenkreisen, sollte geschärft werden. Sie sollten in die Lage versetzt werden, ästhetische Werte in Fremden, mit denen sie konfrontiert wurden, wahrzunehmen und ihrerseits aus dieser Erkenntnis heraus pädagogisch wirken. Die Ästhetik wurde dementsprechen in enger Beziehung zur damals im Hochschulrahmen eingeführten Musikethnologie gelehrt.

Diese Vorgehensweise bei Forschung und Lehre an der Fakultät für Musik und Kunsterziehung des Musikinstituts von São Paulo wurde bei einem Kolloquium mit Yulo Brandão (†2014) in Brasília 1971 diskutiert. In der Musikabteilung der Universität von Brasília, die sich fortschrittlichen Tendenzen in Theorie und Praxis verschrieb, hob sich Yulo Brandão als einer der bedeutenden Vertreter einer konservativ orientierten Ästhetik der Zeit hervor.

Text basierend auf Niederschriften der Lehrveranstaltungen zu Musikästhetik und kulturwissenschaftlich orientierter Musikwissenschaft von Prof. Dr. A. A. Bispo an den Universitäten Bonn und Köln 2002-2008